一、案情简介

2019年,贵州省织金县为了推进脱贫攻坚计划,利用世界银行贷款,在全县招聘能人养殖大户带动脱贫攻坚。Y某作为该县事业单位停薪留职人员,受政策鼓励兴办企业。其了解政策后,与其弟Y某某撰写《投资计划书》,共同成立项目公司承接该项目。该项目计划投入790余万,包含厂房建设、购买农具、化肥、种子等由其垫钱购买,后面再由政府报销。该项目设定了采购价格上限,项目实施完毕后,由县扶贫办组织验收,后县有关部门认为其项目实际采购魔芋种子的过程中报价高但实际成交价低,采取了“赚差价”的手段赚取利润,公安机关遂以诈骗罪立案侦查并将其刑事拘留。

二、辩护经过

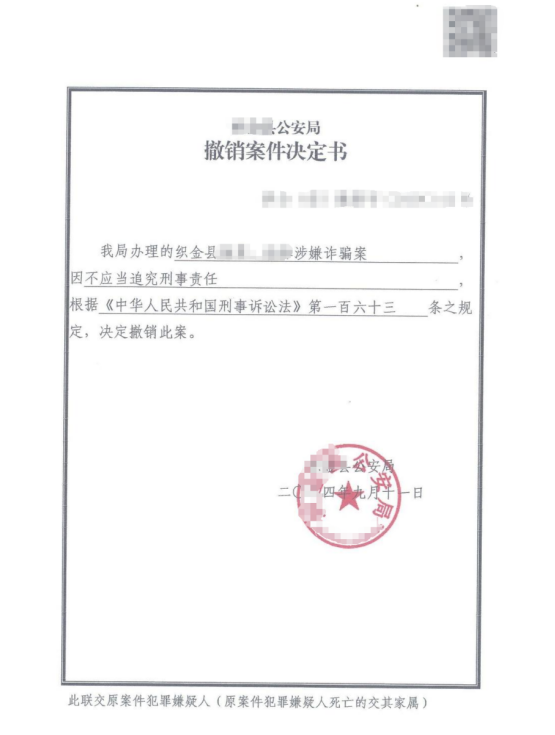

炜衡贵阳刑事中心李玉明、罗俨律师接受Y某家属的委托后,第一时间到看守所会见了犯罪嫌疑人Y某,对案件进行了详细的了解。辩护人认为,本案的难点在于脱贫攻坚项目中,当事人在经政府批准的采购价格范围内赚取部分利润是否构成诈骗罪。辩护人对Y某承揽的脱贫攻坚项目中实际采购魔芋种子报价高但实际成交价低,采取“赚差价”的手段赚取部分利润的问题进行了法律分析,认为该行为不构成诈骗罪。检察机关最终采纳了辩护人的辩护意见,对其不批准逮捕,后公安机关撤销案件。

三、本案所涉的刑事法律问题思考

(一)Y某及其项目公司没有虚构任何事实,隐瞒任何真相

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪,是指行为人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,致使被害人产生错误认识而处分财物的行为。本案中Y某经营的项目公司经询价采购程序,中标该县某种植农民专业合作社(以下简称:合作社)的魔芋种采购,Y某先后向S某、M某、X某等供应商采购魔芋种供应给合作社,魔芋种均是按照中标的数量和质量标准提供给合作社的,数量和质量均是通过政府相关部门组织验收的,中标的总金额也并未突破该市扶贫办公室批准的投资计划书。项目公司在为合作社采购魔芋种的的过程中并未虚构魔芋种的数量和质量,不存在虚构事实和隐瞒事实的行为。因此,Y某及其项目公司并未虚构任何事实,隐瞒任何真相,不符合诈骗罪的构成要件。

(二)Y某及其项目公司在为合作社采购魔芋种的过程中赚取的合理利润不违反扶贫政策,符合市场经济规律,并不构成诈骗罪

经过比选,Y某及其项目公司为合作社采购魔芋种的中标单价为19800元/吨,采购数量为105.5吨,一代种的中标单价为40000元/吨,采购数量10吨,共计约240余万元采购总价,采购的总价并未超过该市扶贫办批准的采购计划书的总价。辩护人经会见Y某,Y某陈述,在为合作社采购魔芋种的过程中赚取约60余万元的利润,利润率约为25%。

辩护人认为,国家及贵州省的扶贫政策除严格禁止以扶贫名义进行非法牟利外,并未禁止企业在扶贫项目中赚取合理利润,经查阅相关政策,《国务院扶贫开发领导小组关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》(国开发〔2017〕12号)指出:要引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的重点领域中的产业扶贫,要支持有条件的社会组织特别是行业协会商会、农村专业技术协会参与落实贫困地区特色产业发展规划,围绕市场需求踊跃参与贫困地区特色产业发展、培育农民专业合作组织、引进龙头企业、搭建产销平台、推广应用中国社会扶贫网、推进电商扶贫工程、促进休闲农业和乡村旅游开发、支持农民工返乡创业等;2019年,国务院扶贫办发布公告:“严禁打着扶贫的旗号从事牟利敛财活动”,但同时指出:“实践证明,企业在积极参与扶贫事业、让贫困群众分享经营成果时,是可以取得合理的收益的。在脱贫攻坚战中,致富产业不可缺位。企业引领贫困地区、贫困户发展起致富产业,才能变输血为造血,脱贫才能实现可持续,才能吸引更多企业投入到脱贫攻坚这一神圣事业中来。目前,已有不少企业通过积极参与脱贫攻坚,在帮助贫困群众脱贫致富的同时,自身也实现了做大做强、提质增效。当然,扶贫产业不同于常规产业,企业取得的收益一定要合规、合理、适度”。在贵州省的产业扶贫具体实践当中,也探索了一是支持企业与农户合作共赢,如修文县猕猴桃产业,通过企业与农户合作,通过产销对接机制,农户年收入达15万元,企业则通过物流和销售渠道获得合理收益;福能贵电支持豆制品厂,企业以成本价供汽、解决运输难题,帮助豆制品厂发展,既解决就业问题,也推动产业链延伸,实现企业和社区双赢。二是规范产业扶贫资金使用,如贵州省沙坡头区明确,对脱贫人口的产业奖补资金需严格审核,确保资金用于种植、养殖等实际生产活动,防止套取补贴;如在贵州省威宁县,扶贫资金通过入股企业、土地流转等方式,既保障贫困户分红,也支持企业扩大生产规模。总之,国家及贵州省的扶贫政策并未禁止企业在扶贫项目中赚取合理利润,但严格禁止以扶贫名义进行非法牟利。企业需在合法合规的前提下,通过产业合作、技术帮扶等方式实现经济效益与社会效益的统一,确保扶贫资源真正惠及脱贫群体。

具体到本案中,Y某及其项目公司作为中标单位按照招投标的文件保质保量提供魔芋种,中标的总价也是经过相关部门批准的预算价格,同时,项目实施过程中当地农民实实在在地获得了利益,帮助了当地农民增产增收,实现了经济效果与社会效果的统一,Y某及其项目公司在为合作社采购魔芋种的过程中没有借机牟取非法利益,其赚取合理利润的行为不构成诈骗罪。

(三)退一步而言,即使Y某及其项目公司在为合作社采购魔芋种的过程中不应当赚取利润,其行为也不应当动用刑法进行评价

退一步而言,即使认为Y某及其项目公司在为合作社采购魔芋种的过程中赚取利润的行为违法,其也属于行政违法而非刑事违法。在刑法的谦抑性视角下,刑法要遵循补充性、比例性原则,在刑法无明文规定的情况下,不应轻易评价行政违法行为。最高检《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》要求:“慎重适用涉财产强制性措施,防止将经济纠纷当作犯罪处理”。辩护人认为,只要不是严重的侵害法益的行为,就不能动用刑法加以评价。因此,Y某及其项目公司的行为不符合刑法规定的诈骗罪构成要件,即使认为其赚取利润的行为违法,但不等于犯罪,不应当动用刑法进行评价,以保持刑法的歉抑性。

四、办案心得

两千多年前,司马迁在《史记·货殖列传》中就指出:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。《史记》第一次认可了人民追求物质利益的正当性,指出“夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户之民乎”。司马迁认为追求利益本身不是错的,错的只是追求利的不正当手段。具有这样的认识,在当时的封建王朝是很了不起的。

在全面依法治国的今天,当事人在脱贫攻坚活动中追求利本身也不应轻易动用刑法进行否定性评价,只要是“取之有道”。2024年10月21日,农业农村部发布《农业农村部关于增强内生动力提升发展能力促进脱贫群众增收致富和脱贫地区高质量发展的意见》(农帮扶发〔2024〕3号)指出:增强脱贫地区和脱贫群众内生动力和发展能力,是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的必然要求。为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,促进脱贫群众增收致富和脱贫地区高质量发展,进一步增强内生动力、提升发展能力,长效巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村全面振兴,提出了八个方面,二十七个小项的高质量发展意见。相关主体在脱贫攻坚、乡村振兴中追求合理利润,本身是受政策鼓励的,也是其参与乡村振兴的动力来源、题中之义。

因此,要建立容错机制,激励脱贫地区干部群众锐意进取、担当作为。站在历史唯物主义的角度看待和评价相关主体在脱贫攻坚中赚取合理利润的问题,努力做到每一个案件经得起法律和历史的检验。

供稿:罗俨

审核: